- 初任者研修とは?

- > 【2025(令和7)年版】登録販売者とは?資格取得の方法や仕事内容、就職先、給料などについて解説します!

【2025(令和7)年版】登録販売者とは?資格取得の方法や仕事内容、就職先、給料などについて解説します!

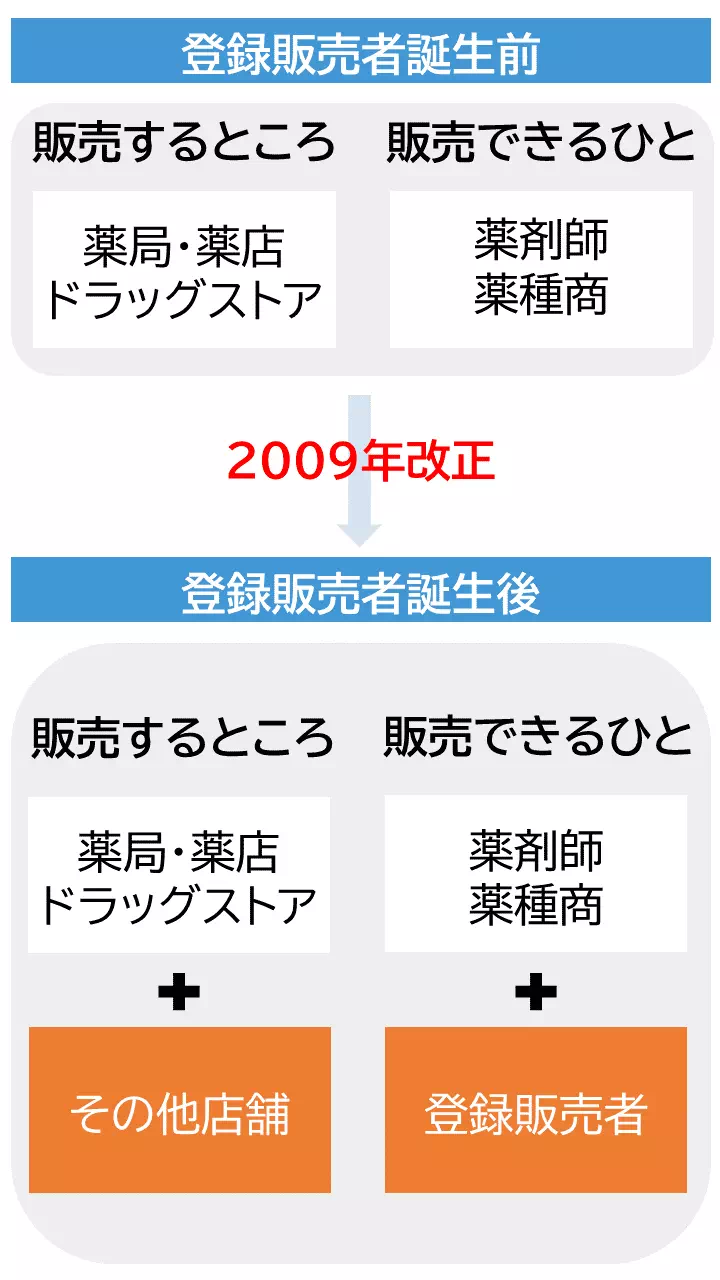

登録販売者とは、2009年の改正薬事法により誕生した『かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格』です。

薬剤師が不在でも一般用医薬品販売ができる専門家として、薬局やドラッグストアからも注目されています。

本ページでは登録販売者の資格の概要や、資格取得の方法、登録販売者の資格を利用した働き方などについて解説していきます。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)医薬品の登録販売者とは?わかりやすく解説!

ドラッグストアや薬局薬店の薬剤販売者に必要な資格

登録販売者とは、2009年の改正薬事法により誕生した『かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格』です。

薬剤師が不在でも一般用医薬品販売ができる専門家として、薬局やドラッグストアから注目されています。

※一般用医薬品とは

医師による処方箋が無くても購入できる医薬品のことです。

また、登録販売者が扱える第2類・第3類は一般用医薬品の中で『9割以上』を占めています。

登録販売者は受験のための条件がない

登録販売者資格を取得するには、年1回実施の試験を受けて合格しなければなりません。

ただし、実務経験や受講必須科目、年齢制限などの受験資格は必要ありません。

誰でも受験できるので、目指しやすい資格といえるでしょう。

登録販売者は実務経験なしでも目指しやすい資格・職業です。

受験者数は年々増加しており、2013年は3万人弱だったのが、2021年(令和3年)3月には6.5万人を超えました。

社会的ニーズから考えても、さらに増えることが予想されます。

社会的信用性も高く就職や転職時にも有利!

登録販売者は社会的信用性も高く就職や転職時にも有利な資格といえます。

資格取得を検討していて確実に合格を目指したい方は、試験対策講座の受講がおすすめです。

複数のスクールを比較検討しながら、ご自身に合ったスクールを選んでみてください。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者は国家資格ではない?

国家資格か否か明確ではない

登録販売者が国家資格か否かは、サイト、ブログなど様々な媒体で見解が違います。

その理由は、「国家資格」という言葉の定義が明確に定められていないからです。

所轄の厚生労働省には、登録販売者に関しての記載がありますが(厚生労働省 『国の資格制度一覧』)、あくまでも「国の資格制度」としているだけで「国家資格」とは明言されていません。

また、明確に「国家資格」を記載している文部科学省の「国家資格一覧」には登録販売者は記載されていません。

当サイトでは『かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格』や『国家資格に準ずる資格』としております。

どのような資格が「国家資格」であるのかが定義されないうちは、「登録販売者は国家資格である」とも「国家資格ではない」とも明言することは難しいのです。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者の仕事内容とは?

2006年の医薬品法の改訂により、登録販売員が誕生しました。

それまでは、一般向け医薬品の販売には薬剤師が不可欠でしたが、薬剤師不足のために、消費者に十分な情報が提供されない状況が生じていた過去があります。

主に一般用医薬品(第2類・第3類)の販売

登録販売者の仕事内容は、市販薬と呼ばれる第2類・第3類医薬品の販売が中心業務です。

来店されたお客様にヒアリングをして症状や使用目的から適切な薬を選びます。

なかにはアレルギーがある方や、以前の薬が体に合わなかったというお客様もいます。

一歩間違えれば重篤な事故につながりかねないため、登録販売者にはしっかりとした知識が必要です。

場合によっては生活習慣のアドバイスや医療機関の受診を勧めるケースもあります。

参考:厚生労働省

店舗スタッフとしての仕事

登録販売者はドラッグストアやスーパー・コンビニで働くのがほとんどです。

これらの職場では医薬品の相談・アドバイスの他に店舗スタッフとしての仕事も任されます。

接客、レジ会計、品だし、薬の管理・発注など一般的な店舗運営の他、ドラッグストアでは花粉症薬など季節の商品の売り場づくりなども行います。

登録販売者の仕事内容についてさらに詳しく知りたい方は、『登録販売者の就職先別仕事内容は?登録販売者のワークスタイル』で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

一日のスケジュール例

ここでは具体的な登録販売者の一日の業務スケジュールをご紹介します。参考にしてみてください。

ドラッグストア勤務の場合

| 8:50 出勤 | タイムカードを打刻して制服に着替えます。 |

| 9:00 開店準備 | レジにお金を入れたり、朝配送された商品を品出したりなど、開店の準備をします。 |

| 9:45 朝礼 | ミーティングで連絡事項を共有します。 |

| 10:00 開店 | 接客業務をこなしながら、商品の陳列、レジ業務などを行います。 お客様の薬選びのサポートもします。 |

| 11:00 食品の発注 | おにぎりや飲料などの食品や日持ちしない商品の発注をおこないます。 同時にお客様からの医薬品に関する相談に応じたりもします。 |

| 13:00 休憩 | 昼食を取ります。 |

| 14:00 医薬品の発注など | 医薬品の発注を行います。 また在庫管理、季節の商品のブースを作るなど、お客様の利用しやすい環境を整えるお手伝いをします。 |

| 16:45 事務作業 | その日の日報を書いたり、遅番の方への引継ぎなどをします。 |

| 17:00 業務終了 | レジを一度清算して退勤します。 |

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者の主な就職先

医薬品販売を行う店舗(コンビニ・スーパーなど)で幅広く活躍できる!

登録販売者は、医薬品販売を行う店舗で幅広く活躍できます。

薬局、薬店、ドラッグストアはもちろんのこと、コンビニエンスストア、スーパー、ホームセンターなどの求人も増えています。

また、医薬品販売ではなく、医薬品の専門知識を活かせる職場も出てきています。

例えば、製薬会社の営業として商品説明、エステサロンで健康を保つためのアドバイス(体質改善や悩み相談など)などの求人募集も見られます。

介護のお仕事でも、高齢者から薬に関する質問をされることもあり、登録販売者資格で学んだ知識が役に立つ機会も多いようです。

今後も様々な業界から求人ニーズが出てくるかもしれませんね。

そのほか、開業許可・販売許可さえクリアすれば、薬剤師の資格がなくても、薬店の独立開業、個人販売も可能です。

ただし、登録販売者資格で扱えるのは一般医薬品の第2類と第3類に限られます。

ドラッグストア

登録販売者の就職先として最も多いのがドラッグストアです。

医薬品の販売やお客様の相談対応はもちろんのこと、商品の品出しや陳列、在庫管理や発注、レジ打ちなどの仕事も担当するケースが多くなっています。

最近は薬だけでなく、日用品や食料品まで扱う店舗も多く、利用頻度も増加傾向にあるようなので、今後も登録販売者の活躍が期待されることでしょう。

調剤薬局

薬局には薬剤師がいるので登録販売者は必要ないのでは?と思われるかもしれませんが、登録販売者は販売だけをすれば良いというわけではありません。

商品の陳列や医薬品購入者への適切な情報提供などの相談対応も重要な役割となっています。

コンビニエンスストア

最近では、ドラッグストアや調剤薬局以外でも医薬品を取り扱う場所が増えてきています。

一般用医薬品販売の許可を受けているコンビニの店舗での需要はますます高まるでしょう。

ホームセンターや家電量販店など

スーパーマーケットやホームセンター、家電量販店のほか、漢方薬局での一般用医薬品(第2類、第3類)に分類される漢方薬販売など、今後さらに販売先が増える可能性も考えられ、幅広く活躍できそうです。

仕事内容について詳しくは『登録販売者の就職先別仕事内容は?登録販売者のワークスタイル』で紹介していますので、ぜひご参考ください。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者の年収・給与

平均月収は約20〜22万円

正社員の登録販売者として働く場合の給料は、20〜22万円ほどからスタートするのが相場となります。

資格手当は5000円〜2万円ほどが一般的です。

正社員の場合はボーナスが夏と冬にそれぞれ2ヶ月分支給されることが多いです。

年収にするとおよそ300〜350万円ほどで、日本の平均年収よりもやや低い傾向にあります。

正社員として収入アップをしたいなら、店長やマネージャーへの昇給を狙うのが確実と言えます。

そのためには長年勤めて実務経験を積んでいく必要があります。

パート・アルバイトの登録販売者として働く場合は、地域によっても変動しますが、時給1,000円以上が相場です。

フルタイムで働いた場合、年収は200万円前後になります。

パート・アルバイトでも有資格者には資格手当がつくことが多いです。

その場合、数百円が時給に上乗せされるのが一般的です。

働く業種によっても給料が変動する

登録販売者の勤務先としてドラッグストアを真っ先に思い浮かべるかもしれません。

しかし、ドラッグストアは無資格からでも始められる分、給料は低めに設定されています。

パート・アルバイトを多く募集しており間口は広いので、未経験の方や2年以上の実務経験がなく「研修中」の方にはおすすめです。

少しでも高い給料で働きたい場合は、資格を持っていないと働けない薬局や、需要が高まっており高い給料で募集を出しているコンビニエンスストアやスーパーなどが狙い目です。

特にコンビニエンスストアでは登録販売者の雇用に苦戦しており、ドラッグストアに比べて高い給料で求人を出しているところが多くあります。

以下に東京都の求人を例に各業種の給料例を正社員、パート・アルバイトごとにまとめました。

業種別の登録販売者給与比較(東京都例)

| 業種 | 正社員 | パート・アルバイト |

|---|---|---|

| 薬局 |

【資格手当あり】 20万円〜27万円 年収320万円〜430万円 |

【資格手当あり】 1,090円〜2,000円 |

| ※薬局では、登録販売者資格を持っていない方の募集はありません。 | ||

| 薬店・ドラッグストア |

【資格手当あり】 月給19.5万円〜25万円 年収300万円〜400万円 |

【資格手当あり】 1,300円〜2,100円 |

| 【未資格者】 172,000円以上 |

【未資格者】 1,000円〜 |

|

| コンビニエンスストア |

【資格手当あり】 月給20万円〜35万円 年収300万円〜560万円 |

【資格手当あり】 1,200円〜1,300円 |

| 【未資格者】 18万円〜 |

【未資格者】 960円以上 |

|

※某求人サイトの情報を参照。勤務先の都道府県によって変わる場合もあり。

登録販売者の収入や求人事情について詳しく知りたい方は『登録販売者の給料・年収は?求人事情を業種別で紹介します!』をご参考ください。

資格手当で給与アップが期待できる!

登録販売者の資格を持っていれば、給料に上乗せして「資格手当」も支給されるケースがほとんどです。

資格手当は正社員では月5000円〜2万円ほど、パート・アルバイトの場合は時給に数百円が上乗せされます。

さらに、転職する際に資格を持っていると、店舗責任者として採用されたりはじめから高給で採用されるなど、転職に有利になります。

就転職する上で、何か資格を取りたいとお考えの方は登録販売者の資格をご検討してみてください。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者と類似資格との違い

登録販売者と薬剤師の違い

登録販売者と同じく薬を扱う仕事に『薬剤師』があります。

薬剤師は、資格の位置づけがあいまいな登録販売者と異なり、れっきとした国家資格です。

仕事内容の違いは、薬の調剤ができるという点です。

登録販売者は医薬品の販売のみの業務であるのに対し、薬剤師は処方箋をもとに薬の調剤を行います。

また、登録販売者は第2類・第3類医薬品のみ販売できるのに対し、薬剤師は第1類医薬品まで販売できます。

薬剤師よりも販売と調剤業務について制限はありますが、登録販売者も医薬品について知識がある重要な存在であることは間違いありません。

| 登録販売者 | 薬剤師 |

|---|---|

| 【調剤業務】 行えない |

【調剤業務】 行える |

| 【販売できる医薬品】 第二類医薬品 第三類医薬品 |

【販売できる医薬品】 第一類医薬品 第二類医薬品 第三類医薬品 |

ただし、「第二類医薬品」と「第三類医薬品」を合わせると、医薬品のうちの9割以上にものぼるため、登録販売者でもほとんどの医薬品を取り扱うことができるとも言えます。

登録販売者と調剤事務の違い

登録販売者同様、薬に関連する仕事として『調剤事務』という仕事もあり、調剤薬局併設のドラッグストアなどでは一緒に働くこともあります。

調剤事務の主な仕事は、窓口に来院した患者さんの受付・会計や、処方箋をもとに調剤報酬を計算する「レセプト業務」などです。

そのため、登録販売者のように薬の相談にのったりアドバイスをすることはありません。

また、資格に関しても調剤事務には国家資格や公的資格がなく、すべて民間資格であるという点に違いが見られます。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)医薬品の登録販売者になるには?

登録販売者試験に合格する

登録販売者になるには、年1回各都道府県で実施されている『登録販売者試験』に合格する必要があります。

実務経験や学歴は不問なので、受験申込さえ済ませれば受験可能です。

注意すべきは、都道府県ごとに試験日や申込期日が異なることです。

販売従事登録をする

試験合格後、登録販売者として働くには、勤務先の都道府県で『販売従事登録』を行う必要があり、勤務先が決定していないと登録ができません。

また、複数の県で登録できないので注意が必要です。

販売従事登録の申請方法について詳しくは『登録販売者になるには?資格取得方法や試験について』で紹介していますので、併せてご一読ください。

独り立ちするには『実務従事証明書』が必要

登録販売者として一人で売り場に立つには「直近5年間に2年以上の実務経験」が必要です。

実務経験2年以上に満たない方は「研修中」という身分で、2年以上実務経験のある登録販売者もしくは薬剤師が管理・指導の下でなければ一般用医薬品(第2類・第3類)を販売することはできません。

実務経験が2年以上になると、実務従事証明書が申請できます。

申請先は、販売従事登録証の申請と同様に、各都道府県に対しておこないます。

「直近5年間に2年以上の実務経験」とは

- 直近5年間に、医薬品の販売スタッフとして80時間以上働いた月が通算24ヶ月以上ある

- または

- 直近5年間のうち、医薬品の販売スタッフとして働いた月が通算24ヶ月以上、かつ、勤務時間が通算1,920時間以上ある

(ひと月の勤務時間が80時間未満でもよい)

とされています。

そのため合格以前に実務経験はあるものの2年に満たなかったり、途中で退職してブランクがある方は、その期間と合格後の研修期間を合わせて24ヵ月の条件を満たせは正式な登録販売者として売り場に立つことができます。

ただし、実務経験の基準に「同じ月に同じ店舗(または同じ業者の複数の店舗)での勤務」という条件がありますので2年間のうちに職場を変えるなどしていると、実務経験に換算されない期間が出てくる場合があります。

自分の経歴が正しくは何か月なのか、今一度詳細を確認しておくようにしましょう。

また、実務経験に雇用形態は関係ありません。

一般用医薬品を取り扱っているドラッグストアや薬局、コンビニエンスストア、調剤薬局などで、薬剤師や登録販売者から指示を受けて働いた経験があれば、正社員、パート、アルバイトいずれも「実務経験」としてカウントされます。

毎年「外部研修」を受けることが推奨されている

登録販売者の外部研修とは、登録販売者の資格取得後も資質を上げることを目的とした研修で、厚生労働省が示した次の1から7に係る事項についての研修を受けます。

- 1.医薬品に共通する特性と基本的な知識

- 2.人体の働きと医薬品

- 3.主な一般用医薬品とその作用

- 4.薬事に関する法規と制度

- 5.一般用医薬品の適正使用と安全対策

- 6.リスク区分等の変更があった医薬品

- 7.その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

登録販売者の外部研修は、毎年、少なくとも計12時間以上、定期的かつ継続的に研修を受講します。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者試験の合格率

合格率は都道府県によって異なる

2023年度の登録販売者試験の合格率は全国平均43.7%でした。

登録販売者試験は各都道府県ごとに実施されており、試験問題も各都道府県によって異なります。

そのため、登録販売者試験の難易度と合格率にもばらつきがあります。

2023年度で合格率が最もよかったのは群馬県の55.2%、合格率が最も低かったのは高知県の21.4%と33.8%の開きがあります。

平年、合格率の高い地域で60〜70%、合格率の低い地域で20〜30%ほどで推移しています。

直近3年間の合格率のトップ3とワースト3を掲載いたしますので、参考にしてください。

都道府県別合格率ランキング

| 実施時期 | ベスト | ワースト |

|---|---|---|

| 2023年度 | 第1位 群馬県 55.2% 第2位 大分県 54.9% 第3位 奈良県 54.2% |

第47位 高知県 21.4% 第46位 香川県 24.9% 第45位 鳥取県 26.3% |

| 2022年度 | 第1位 佐賀県 59.3% 第2位 福岡県 58.3% 第3位 大分県 58.1% |

第47位 高知県 29.8% 第46位 福井県 30.6% 第45位 島根県 33.8% |

| 2021年度 | 第1位 山口県 68.8% 第2位 広島県 66.7% 第3位 岡山県 64.9% |

第47位 秋田県 32.5% 第47位 宮城県 32.5% 第45位 佐賀県 34.2% |

もちろん受験者数の規模の違いもあり、合格率の差がそのまま難易度の差とはなりません。

登録販売者資格試験の合格ラインは原則として全体の7割以上得点することとされています。

問題数は全部で120問(1問1点)なので、84点以上が合格ラインといえるでしょう。

また、各科目3.5割もしくは4割(都道府県により異なる)以上得点するという条件があります。

登録販売者試験は5科目に分かれているので、苦手科目を作らないように勉強することが大切です。

合格率を気にしすぎず、とにかく自分が受けた試験で7割以上正解することが重要です。

詳しくは『登録販売者試験の難易度と合格率、合格ラインや合格基準点も紹介』で紹介していますので、併せてご一読ください。

確実に一発合格を目指すなら受験対策講座がおすすめ

2015年試験より実務経験・学歴不問で受験できるようになりました。

その影響もあってか、受験者数が増加傾向にあります。

試験難易度も少しずつ上がってきているようですので、資格取得を目指すのであれば、早めに取得しておいた方が得策かもしれません。

試験対策は過去問などを使って自分で勉強する方法の他に、スクールで開講している受験対策講座を受ける方法があります。

費用はかかりますが、確実に合格を目指したい方は受験対策講座を受講されるのがおすすめです。

登録販売者試験対策のスクールには通信制と通学制のスクールがあります。

登録販売者講座の価格は、通信制のスクールは3〜5万円、通学制のスクールは7万円ほどが相場のようです。

以下にいくつかのスクールをご紹介しますので、興味のある方は無料の資料請求を行ってみてください。

〇通信講座(税込)

| 講座名 | スクール名 | 受講料 | 資料請求 |

|---|---|---|---|

| 登録販売者合格総合講座e-ラーニング | ヒューマンアカデミー/通信講座 | 44,800円 | 【 資料請求 】 |

| (医薬品)登録販売者 講座 | 資格のキャリカレ / キャリアカレッジジャパン | 58,800円 ※インターネット申込での割引価格です。 |

【 資料請求 】 |

| 登録販売者受験対策講座(e-ラーニングコース) | 三幸医療カレッジ | 35,200円 | 【 資料請求 】 |

通信講座の受講をお考えの方は、『登録販売者の試験合格におすすめの通信講座を徹底比較』でおすすめの通信講座を詳しく紹介していますので、併せてご一読ください。

〇通学講座(税込)

| 講座名 | スクール名 | 受講料 | 資料請求 |

|---|---|---|---|

| 登録販売者受験対策講座 | 三幸医療カレッジ 【エリア】 札幌 / 仙台 / 新宿 / 横浜 / 船橋 / 大宮 / 長野 / 名古屋 / 静岡 / 大阪 / 福岡 |

71,280円 | 【 資料請求 】 |

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者試験の申し込みの流れ

受験申請書の入手

受験する都道府県の保健福祉事務所・健康福祉センター・保健福祉薬務課などに行き申請書を受け取ります。

または郵送してもらうことも可能です。

受験申請書を提出

必要事項を記入し、添付書類と併せて提出します。

原則持ち込みですが、事情がある場合は郵送も可能です。

- 【必要な提出書類】

- ・受験申請書

- ・受験手数料(収入証紙で支払う・各県によって料金が異なる)

- ・受験者の写真(申請前6ヶ月以内のもの・縦7cm × 横5cm・写真裏に氏名・生年月日を記載)

- ・受験票(受験申請書に付いているので、切り離さずそのまま申請書と提出する)

受験票が郵送で届く

受験申請書についていた受験票が送られてくるので、試験当日に持参します。

受験

受験票を持って試験会場に行き、受験します。

合格発表

試験の合格発表は、試験から約1ヶ月後です。

各県のホームページで確認できます。

試験の点数は、合格発表から1ヶ月の間に県庁などで確認できます。

受験者本人の口頭による開示請求で確認できるので、点数が気になる場合は身分証明書を持参して確認しましょう。

登録販売者の将来性は?

セルフメディケーションの推進で、登録販売者はさらに重要視される

現在の日本では、高齢化による医療機関の利用者が増加する一方、医師や薬剤師が人手不足の状態にあり、軽度な怪我や病気は自ら医薬品を使用して治療に努める『セルフメディケーション』を推進する動きがあります。

そのため、医師の処方箋が無くても自由に購入できる「OTC医薬品」は、セルフメディケーションを促進する重要なカギとなってきます。

しかし、OTC医薬品は「処方箋薬よりも効果が薄い」「処方箋薬よりもリスクが少ない」など、誤った認識を持たれがちですが、過剰摂取などで健康を害してしまう恐れもあります。

そこで重要なのが登録販売者の存在です。

薬に関する正しい知識をもった登録販売者が、医師や薬剤師に変わってOTC医薬品を購入する方に適切な薬選びや正しい使用法を指導することで、セルフメディケーションを正しく浸透させていくことが求められています。

登録販売者の需要は今後さらに拡大していくことが考えられます。

※『OTC医薬品』 とは:一般的に「市販薬」と呼ばれる、医師の処方箋なしにドラッグストアやコンビニで購入できる医薬品です。

医薬品の販売はカウンター越しに行われることから「Over The Counter」の頭文字をとってOTCと呼ばれています。

登録販売者の将来性について詳しくは『登録販売者に将来性ってあるの?登録販売者の行く末や就職事情を解説!』で紹介していますので、ぜひご参考ください。

登録販売者はいらなくなる?

薬の販売は薬剤師または登録販売者が店舗にいるときにしか売ってはいけません。

そのため医薬品を扱う店舗では、営業時間の2分の1は薬を販売できる状態=薬剤師・登録販売者がいる状態でなくてはならないという「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」、通称「2分の1ルール」がありました。

しかし、「2分の1ルール」は人材不足や大手コンビニエンスストアの薬局への参入により2021年8月1日に廃止されました。

そのため、一部では登録販売者の需要がなくなるのではないかという声が上がっています。

しかし実際には、登録販売者の需要はむしろ増えるといわれています。

規制が緩和されましたが「薬剤師・登録販売者でなければ医薬品を売れない」ことに変わりありません。

規制が緩和されたことでコンビニやスーパーなどでも医薬品を扱う店が増えることが予想されるので、登録販売者の需要はなくなるどころか、むしろ高まるといえるでしょう。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者に向いている人は?

日々、学習(勉強)を続けられる人

登録販売者には、医薬品購入者への適切な情報提供が求められます。

特に、新薬が出た際などは知識をつける必要がありますね。

資格を持っているからと言っても、日々勉強しなければならないことも多いでしょう。

勉強すること、知識向上のモチベーションを高く維持できる方には向いていると思います。

健康について興味・関心がある人

登録販売者は、健康についての悩みや相談をされ、アドバイスをすることも重要な仕事です。

より適切な情報提供をするためには、健康について興味・関心が無いとなかなか難しいのではないでしょうか。

日頃から健康には気をつけている方、積極的に健康に関する情報収集できる方には、適した仕事だと思います。

責任感が強い人

医薬品購入をされる方に、適切なアドバイスや情報提供することはとても責任が大きいものです。

『自信を持って、正しいことを伝える』という責任感が強い方には向いていると思います。

人と接することが好きな人

適切な情報提供をするためには、まずお客様がどのような悩みや問題を抱えているのかを読み取る必要があります。

そのためには、聞き出すためのコミュニケーション能力も重要なスキルです。

また、人と接することが得意な方は向いているでしょう。

資格取得の方法や働くまでに必要な手順については『登録販売者になるには』で詳しく紹介しています。

登録販売者の仕事をする上で重要なことは、医薬品についての適切な情報提供とアドバイスです。

お客様側の立場になって、信頼できる登録販売者を目指して頑張ってください。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)【都道府県別】登録販売者スクールを一覧で紹介!

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)登録販売者を目指す人によくある質問

登録販売者の試験は独学で合格できる?

登録販売者試験は独学でも合格できます。

ただし、独学で登録販売者試験に合格するにはそれなりの計画力と実行力が必要です。

登録販売者試験は、厚生労働省から「試験問題の作成に関する手引き」や「過去問題」が公開されています。

勉強時間を確保して、しっかりと対策をとれば独学でも合格できる資格です。

登録販売者ってぶっちゃけ役に立たない?

登録販売者の資格は役に立たないという噂があるのは事実です。

これは、登録販売者として働き始めてみたら「思っていた仕事内容と違った」とギャップを感じる人が多いことが一因と考えられます。

登録販売者は薬の販売だけでなく、レジ打ちなどの単純作業をしなければならないことも多いです。

なかには「アルバイト店員と同じような仕事をしている」と思い悩む人も。

登録販売者に向いているのは「健康不安を抱えるお客様をサポートしたい!」といった強い気持ちを持った人といえるでしょう。

関連記事:登録販売者ってぶっちゃけどう?意味ない、供給過多と言われる真相は?

登録販売者の求人は多い?

登録販売者の求人数は多く、求人サイトを見ると多くの求人が募集されています。

登録販売者を求める職場は、ドラッグストアやコンビニエンスストアなど幅広く、働き方も正社員やパート、アルバイトなど幅広いです。

そのため、登録販売者はライフスタイルに合った働き方をしやすい仕事といえるでしょう。

関連記事:登録販売者の給料・年収は?求人事情を業種別で紹介します!

登録販売者の試験内容は?

登録販売者試験では、厚生労働省が公開している「試験問題の作成に関する手引き」から「医薬品に共通する特性と基本的な知識」「人体の働きと医薬品」「主な医薬品とその作用」「薬事関連法規・制度」「医薬品の適正使用・安全対策」の5つの項目が出題範囲です。

登録販売者講座のおすすめスクールを厳選!

登録販売者講座を実施しているスクールの中でも、全国に教室を展開している定番スクールをご紹介します。

「どのスクールを選んだらよいかわからない」という方は定番スクールから選ぶのがおすすめです。

ここでは、登録販売者の定番スクールを4つご紹介します。

三幸医療カレッジ

「三幸医療カレッジ」は、医療・福祉系専門学校を全国に展開する「学校法人三幸学園」の社会人向けスクールです。

登録販売者試験対策講座に特化しており、82%という高い合格率(令和1年度登録販売者試験)を誇っています。

「登録販売者受験対策講座」は通学コースと通信コースがあり、全国どこからでも受講可能です。

さらに「直前対策セミナー」もあり、実際の試験を意識した実践的な対策を習得できます。

三幸医療カレッジには、「就職支援部」があり、お仕事の紹介や就職活動、就業中のフォローといったサポートを受けられるのも魅力ですね。

| 受講期間の目安 | 約1.5ヶ月 |

| 運営会社 | 学校法人三幸学園グループ |

| 講座名 | 登録販売者受験対策講座 |

| 受講料 | 通学コース:71,280円 eラーニングコース:35,200円 |

| 目指せる資格 | 登録販売者 |

| 就職サポートの有無 | あり |

| 備考 | 一般教育訓練給付制度 母子・父子家庭等自立支援給付金制度 |

| キャンペーン情報 | 2025年4月24日(木)まで受講料20%OFFキャンペーン中 |

ヒューマンアカデミー/通信講座『たのまな』

ヒューマンアカデミー『たのまな』は、資格の総合スクール『ヒューマンアカデミー』の通信講座です。

長年の通学講座の経験とノウハウを活かして作られた、自主学習でもわかりやすい教材とカリキュラムが『たのまな』の魅力です。

ヒューマンアカデミー『たのまな』の「登録販売者合格総合講座」は、最短3ヶ月の学習期間でも無理なく合格を目指せるプログラム。

短期集中ですぐに資格を取得したい方におすすめです。

また、1年6ヶ月の受講期間が設けられているので、ゆっくり時間をかけて資格を取得したい方でも安心。

eラーニングは約10分のショート動画で構成されているので、忙しい方でもスキマ時間に学習を進めることができます。

| 受講期間の目安 | 約6ヶ月 |

| 運営会社 | ヒューマンアカデミー |

| 講座名 | 登録販売者合格総合講座e-ラーニング付 |

| 受講料 | 44,800円 |

| 目指せる資格 | 登録販売者 |

| 就職サポートの有無 | あり |

| 備考 | 一般教育訓練給付制度 |

| キャンペーン情報 | なし |

資格のキャリカレ

資格のキャリカレは、株式会社キャリアカレッジジャパンが運営する通信講座専門スクールです。

資格のキャリカレはサポートが手厚いのが特徴です。

資格試験に合格できなければ受講料を全額返金。

そして、なんと合格できれば2講座目を無料で受けられます。

最大12ヶ月間の無料サポートがついているので忙しい方でも安心。

さらには専属のスタッフから就職・転職のサポートまで受けられます。

「登録販売者講座」のテキストは、登録販売者試験に関連する数々の書籍を出版している團野浩氏の監修で、短期間でもしっかりと実力がつくカリキュラムです。

| 受講期間の目安 | 約3ヶ月 |

| 運営会社 | 株式会社キャリアカレッジジャパン |

| 講座名 | 医薬品登録販売者講座 |

| 受講料 | 58,800円 |

| 目指せる資格 | 登録販売者 |

| 就職サポートの有無 | あり |

| キャンペーン情報 | 受講料1万円割引キャンペーン |

ユーキャン

ユーキャンは、60年以上にわたって、幅広いジャンルの資格講座を開講している会社です。

ユーキャンはサポートが手厚いのが特徴です。

提出した課題に対し、専属の講師が細かい添削をしてくれるため、苦手の発見に役立つでしょう。

また、質問にも専任講師が回答してくれるので、通信講座の不安を軽減できます。

60年の通信講座のノウハウを活かした分かりやすいテキストも魅力。

「登録販売者講座」では、スマートフォンやタブレットから学習できるデジタルテキストが配布されるので、スキマ時間に自分のペースで学べます。

| 受講期間の目安 | 約6ヵ月 |

| 運営会社 | 株式会社ユーキャン |

| 講座名 | 登録販売者講座 |

| 受講料 | 49,000円(一括払いの場合) |

| 目指せる資格 | 登録販売者 |

| 就職サポートの有無 | なし |

| キャンペーン情報 | なし |

スクールを比較して講座を選びましょう!

スクール選びは費用や通いやすさで決めてしまいがちです。

しかし、働きながらや家事・育児をしながら資格取得を目指す人は、受講期間や振替制度などのサポート制度が充実しているかも重要なポイントになります。

登録販売者試験の日程は都道府県によって異なりますが、早いところでは8月に実施されます。

短期の講座でも3カ月はかかりますので、受験日から逆算して受講し始められるようにしましょう。

上記で紹介したスクールは、下記のリンクからからまとめて無料で資料請求できますので活用してみてください。

登録販売者 目的別関連記事紹介

登録販売者についてもっと詳しく知りたい方のために、目的別に記事を紹介します。

| 目的 | 関連記事 |

|---|---|

| 登録販売者になるにはどうすればいいかを知りたい | 登録販売者になるには |

| 登録販売者の資格取得にかかる費用を比較したい | 登録販売者の費用比較 |

| 登録販売者のおすすめの通信講座を知りたい | 登録販売者のおすすめの通信講座 |

| 登録販売者の仕事内容を知りたい | 登録販売者の仕事内容 |

| 登録販売者の給料と求人事情について知りたい | 登録販売者の給料と求人事情 |

| 登録販売者の試験日程・試験問題・受験申し込み方法について知りたい | 登録販売者の試験日程・試験問題・受験申し込み方法 |

| 登録販売者試験の難易度と合格ラインについて知りたい | 登録販売者試験の難易度と合格ライン |

| 【北海道】の登録販売者試験について知りたい | 【北海道】登録販売者試験|合格ライン、合格率は? |

| 【東京都】の登録販売者試験について知りたい | 【東京】登録販売者試験|合格ライン、合格率は? |

| 【千葉県】の登録販売者試験について知りたい | 【千葉県】登録販売者試験|合格ライン、合格率は? |

| 【埼玉県】の登録販売者試験について知りたい | 【埼玉県】登録販売者試験|合格ライン・合格率も紹介 |

| 【大阪府】の登録販売者試験について知りたい | 【大阪府】登録販売者試験|合格ライン、合格率は? |

| 【福岡県】の登録販売者試験について知りたい | 【福岡県】登録販売者試験|合格ライン、合格率は? |

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)監修者について

石川 達也(いしかわ たつや)

埼玉県生まれ。

日本統合医療学園 教務部長

東京医療秘書福祉専門学校 講師

大宮医療秘書専門学校 講師

日本ウェルネス保育専門学校 講師

三幸医療カレッジ 講師

保有資格

- 登録販売者

Check登録販売者★石川達也先生のYouTubeチャンネル

Checkこの1冊で合格! 石川達也の登録販売者 テキスト&問題集

└石川達也先生が書籍を出版!2021年06月18日発売

お問い合わせはお問い合わせメールまでお願いいたします。

※メールにてお問い合わせいただく際は、PCからのメールを受信できるように設定をご変更ください。

※スクールや講座については、直接スクールにお問い合わせください。

※試験情報・要綱に関しましては、最新の情報は各自治体・各主催団体の公式HPをご確認ください。

※お問い合わせ内容によってはご返信までに2〜4日いただきます。

登録販売者の講座選びなら

BrushUP学びはスクールや学校、講座の総合情報サイト。

最安・最短講座や開講日程、分割払いなどをエリアごとに比較して無料でまとめて資料請求できます。

まずは近くのスクールをチェックしてみてくださいね♪

平日なら電話での請求も可能です。

\近所のスクール・講座をみてみる/

登録販売者の講座を資料請求(無料)\最短1分!いろいろなスクールを比較できます/

登録販売者の講座資料を請求(無料)- 登録販売者 関連ページ

- 登録販売者とは 登録販売者になるには 登録販売者|過去問・テキスト・通信講座の費用比較 登録販売者の試験合格におすすめの通信講座を徹底比較 登録販売者の試験日程・試験問題・受験申し込み方法 登録販売者の難易度と合格ライン 登録販売者資格は独学でも取得できる? 登録販売者の仕事内容を職場別で紹介 登録販売者の給料・年収は?求人事情を業種別で紹介 登録販売者の将来性は? 登録販売者に必要な実務経験とは? 登録販売者ってぶっちゃけどう? 登録販売者の外部研修・継続研修とは? 独学でも合格できる登録販売者試験の勉強法

- 登録販売者の試験情報

- 北海道・東北エリア 【北海道】登録販売者 試験情報 【青森県】登録販売者 試験情報 【岩手県】登録販売者 試験情報 【秋田県】登録販売者 試験情報 【宮城県】登録販売者 試験情報 【山形県】登録販売者 試験情報 【福島県】登録販売者 試験情報 甲信越・北陸エリア 【山梨県】登録販売者 試験情報 【石川県】登録販売者 試験情報 【新潟県】登録販売者 試験情報 【富山県】登録販売者 試験情報 【長野県】登録販売者 試験情報 【福井県】登録販売者 試験情報 関東エリア 【東京都】登録販売者 試験情報 【神奈川県】登録販売者 試験情報 【千葉県】登録販売者 試験情報 【埼玉県】登録販売者 試験情報 【群馬県】登録販売者 試験情報 【茨城県】登録販売者 試験情報 【栃木県】登録販売者 試験情報 東海エリア 【静岡県】登録販売者 試験情報 【愛知県】登録販売者 試験情報 【岐阜県】登録販売者 試験情報 【三重県】登録販売者 試験情報 近畿エリア 【大阪府】登録販売者 試験情報 【兵庫県】登録販売者 試験情報 【京都府】登録販売者 試験情報 【奈良県】登録販売者 試験情報 【滋賀県】登録販売者 試験情報 【和歌山県】登録販売者 試験情報 中国・四国エリア 【島根県】登録販売者 試験情報 【鳥取県】登録販売者 試験情報 【岡山県】登録販売者 試験情報 【広島県】登録販売者 試験情報 【山口県】登録販売者 試験情報 【香川県】登録販売者 試験情報 【徳島県】登録販売者 試験情報 【高知県】登録販売者 試験情報 【愛媛県】登録販売者 試験情報 九州・沖縄エリア 【福岡県】登録販売者 試験情報 【佐賀県】登録販売者 試験情報 【長崎県】登録販売者 試験情報 【熊本県】登録販売者 試験情報 【大分県】登録販売者 試験情報 【宮崎県】登録販売者 試験情報 【鹿児島県】登録販売者 試験情報 【沖縄県】登録販売者 試験情報

- スクール一覧

- 生涯学習のユーキャン ヒューマンアカデミー【たのまな】 資格のキャリカレ 三幸医療カレッジ

- 介護資格 人気ページ

- 最短1ヶ月で介護職員初任者研修取得 一番安い初任者研修 一番安い実務者研修 介護福祉士のおすすめ通信講座 一番安いケアマネ講座と勉強法 一番安い介護事務講座 介護資格の種類と職業 介護従事者に学んでほしい講座一覧